「一体、人間の集中力って、どれくらいの時間続くものなんだろう?」 「作業を始めても、すぐに他のことが気になってしまう…」 「長時間、一つのことに没頭できるようになりたい…」

仕事や勉強に取り組む中で、このように感じた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。自分の集中力が人より短いのではないか、と不安になることもあるかもしれません。

確かに、集中力が続く時間には個人差があり、取り組む内容やその時の体調、環境によっても大きく変動します。しかし、脳科学の研究から、人間の集中力にはある一定の「波」や「サイクル」が存在することがわかってきています。

この記事では、「人間の集中力は何分持つのか?」という疑問に迫りながら、脳科学に基づいた集中力の限界と、その波をうまく乗りこなして持続的な集中力を発揮するための「集中サイクル」の真実と活用法について、詳しく解説していきます。ご自身の集中力の特徴を知り、賢く付き合っていくためのヒントを見つけていただければ幸いです。

結論から言うと…人間の集中力は「何分」持つのか?様々な説とその背景

集中力の持続時間については、様々な説が語られています。「15分」「45分(学校の授業時間)」「90分」など、耳にしたことがある数字も多いでしょう。実際のところ、どの説が正しいのでしょうか?

子供と大人、状況によって異なる「集中時間」

まず大前提として、集中力が続く時間は、年齢や状況によって大きく異なります。

- 子供の場合: 一般的に、子供の集中時間は「年齢+1分」程度とも言われ、大人に比べて短い傾向があります。

- 大人の場合: 大人は子供よりも長く集中を持続できますが、それでも無限ではありません。

- タスクによる違い: 単純なルーティンワークなのか、創造性や深い思考を要する作業なのかによっても、集中できる時間は変わってきます。当然ながら、興味のあることに対しては、より長く集中しやすいですよね。

- 環境の影響: 周囲の騒音や視界に入る情報、室温など、外的要因も集中時間に影響を与えます。

脳科学的なリズム:「90分」のウルトラディアンリズム

人間の生理的な活動リズムには、約24時間周期の「サーカディアンリズム(概日リズム)」がよく知られていますが、それよりも短い周期のリズムも存在します。その一つが「ウルトラディアンリズム(超日リズム)」で、約90分~120分の周期で覚醒レベルや集中力などが変動すると言われています。

- 補足: このリズムに基づくと、「人間は90分程度集中したら、その後20分程度の休息を取るのが効率的」という考え方が成り立ちます。睡眠中のレム睡眠・ノンレム睡眠のサイクルも約90分であることからも、このリズムの存在は有力視されています。ただし、重要なのは、この90分間ずっと高い集中力が続くわけではない、ということです。

「質の高い集中」の限界はもっと短い?:「15分~25分」説

一方で、本当に深く没頭している状態、いわゆる「フロー状態」に近いような質の高い集中力は、もっと短い時間しか持続しないという説もあります。

- 補足: 特に、新しい情報を取り入れたり、複雑な問題を解決したりするような、脳に高い負荷がかかる作業の場合、深い集中状態は15分から長くても25分程度で一度途切れやすい、と考えられています。皆さんも、「ゾーンに入った!」と思ったのに、ふとしたことで集中が途切れてしまった経験はありませんか?

大切なのは「数字」ではなく「波」の理解

結局のところ、「人間の集中力は〇分」と断定することは非常に難しいと言えます。「90分」や「25分」といった数字はあくまで目安であり、個人差や状況による変動が大きいからです。

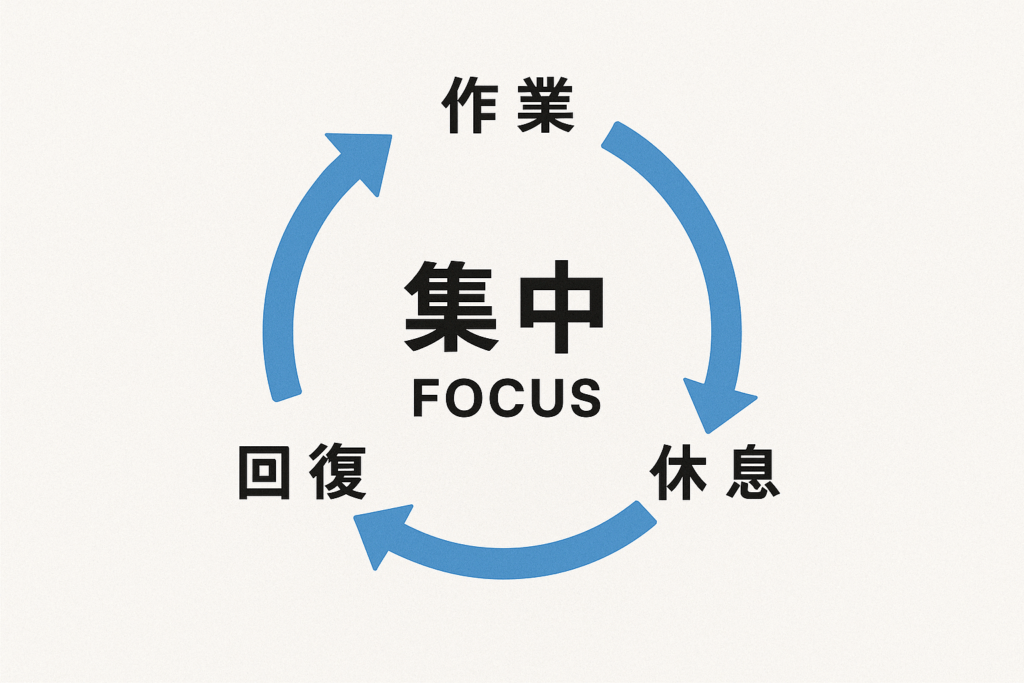

- 重要なポイント: 数字に一喜一憂するのではなく、「人間の集中力には波があり、一定時間ごとに低下し、回復のためには休息が必要である」という基本的な性質を理解することが何よりも重要です。

なぜ集中力には限界があるのか?脳の仕組みを探る

では、なぜ私たちの集中力は無限に続かないのでしょうか?その理由は、私たちの脳の仕組みにあります。

脳はエネルギーを大量に消費する “大食漢”

脳は体重のわずか2%程度の重さしかありませんが、体全体のエネルギー消費量の約20%を占めるほど、非常にエネルギーを使う器官です。特に、集中している状態は脳がフル回転している状態であり、大量のブドウ糖と酸素を消費します。エネルギーが枯渇してくれば、当然パフォーマンスは低下します。

集中を支える「神経伝達物質」は有限

集中力を維持するためには、ドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質が重要な役割を果たしています。しかし、これらの物質は脳内で無限に作り出されるわけではありません。集中状態が続くと、これらの物質は一時的に枯渇し、補充されるまで集中力が低下してしまいます。

一度に処理できる情報量「ワーキングメモリ」の限界

ワーキングメモリとは、私たちが作業を行う際に、必要な情報を一時的に記憶し、同時に処理するための能力です。例えるなら、脳の「作業台」のようなもの。この作業台の広さ(容量)には限界があるため、処理すべき情報が多すぎたり、長時間作業を続けたりすると、情報が溢れてしまい、効率が低下し、集中が途切れてしまうのです。

脳は「飽き」やすく、新しい刺激を求める

同じ作業や刺激が長時間続くと、脳は次第にその刺激に慣れてしまい、「飽き」を感じるようになります(馴化)。これは、常に新しい情報を求めて変化に対応しようとする脳の基本的な性質でもあります。単調な状態が続くと、脳は他の新しい刺激を探し始め、結果として注意が散漫になってしまうのです。

集中力の波を乗りこなす!「集中サイクル」活用術

集中力に波があるのなら、その波を理解し、うまく活用することで、無理なく持続的な集中力を発揮することができます。

自分の「集中パターン」を把握する

まずは、自分自身がどのくらいの時間、集中して作業に取り組めるのか、そしてどの時間帯に最も集中しやすいのかを意識的に観察してみましょう。

- 実践方法: 作業時間と内容、集中できた感覚などを簡単に記録してみるのがおすすめです。「午前中の10時~11時半が一番調子がいいな」「大体45分くらい経つと集中が途切れるな」といった自分のパターンが見えてきます。

タスクを「集中できる時間単位」に分解する

大きなタスクや長時間かかる作業も、自分が集中できる時間(例えば25分、45分、60分など)で区切り、小さなステップに分割しましょう。

- メリット: 小さなゴールを設定することで達成感を得やすくなり、モチベーションの維持にもつながります。また、時間内に終えようという意識も働き、集中力が高まります。

「タイマー」を使って意識的に時間を区切る

時間を意識するために、タイマーを活用するのは非常に効果的な方法です。設定した時間が来たら、キリが悪くても一旦作業を中断し、休憩を取る、というルールを設けます。

- 代表的な手法: [時間を区切って集中と休憩を繰り返す「ポモドーロ・テクニック」は、この集中サイクルをうまく活用した非常に効果的な方法です。詳しいやり方はこちらのガイド(➡️ポモドーロ・テクニック完全ガイド:効果的な使い方と失敗しないコツ)をご覧ください]。

集中力が切れる前に「質の高い休憩」を計画的に取る

「疲れたから休む」のではなく、「集中力を維持するために計画的に休む」という意識が重要です。集中力が完全に切れてしまう前に、意図的に短い休憩を挟みましょう。

- 休憩のポイント: ただぼーっとするだけでなく、軽いストレッチをする、窓の外を眺める、水分補給をするなど、脳を効果的にリフレッシュさせる方法を取り入れましょう。[集中力を回復させるための「質の高い休憩」の取り方については、こちらの記事(➡️「休憩」の質が集中力を決める!科学的に正しい効果的な休み方)で詳しく解説しています]。

集中力の「ゴールデンタイム」に最重要タスクを

自分の集中力が最も高まる時間帯(多くの人は午前中と言われますが、個人差があります)を把握し、そこに最も頭を使う作業や、その日の最重要タスクを割り当てるようにしましょう。効率が格段に向上します。

「あ、集中力が切れた…」と感じた時の効果的な回復法

どんなに工夫しても、集中力が途切れてしまうことはあります。そんな時に試したい、簡単な回復法をいくつかご紹介します。

軽い運動やストレッチで血行促進

数分間、その場で足踏みをしたり、肩を回したり、首を伸ばしたりするだけでも、血行が促進され、脳への酸素供給が改善します。気分転換にもなり、リフレッシュ効果があります。

作業場所を変えてみる

もし可能であれば、デスクから離れてリビングへ移動する、あるいはカフェや図書館など、全く違う環境に身を置いてみるのも良い方法です。環境の変化が脳への新たな刺激となり、集中力が回復することがあります。

15~20分の短時間仮眠(パワーナップ)

日中の短時間の仮眠は、驚くほど脳の疲労回復に効果があります。ただし、30分以上寝てしまうと深い睡眠に入ってしまい、目覚めた時にかえって眠気が増してしまう(睡眠慣性)ことがあるので注意が必要です。

水分補給や少量の糖分摂取

軽い脱水状態でも集中力は低下します。こまめな水分補給を心がけましょう。また、脳のエネルギー源となるブドウ糖が不足している場合もあるため、少量(ラムネや果物など)を摂取するのも有効ですが、摂りすぎは血糖値の乱高下を招くので注意が必要です。

一度、そのタスクから完全に離れる勇気

どうしても集中できない時は、無理に続けようとせず、一度そのタスクから完全に離れてみるのも手です。散歩に出かける、好きな音楽を聴く、誰かと雑談するなど、全く別の活動をして気分転換を図り、改めてタスクに向き合う方が効率的な場合もあります。

どうしても「長時間」集中し続けたい場合は?

試験勉強や締め切り前の作業など、時には長時間集中して取り組まなければならない場面もあるでしょう。そんな時はどう考えれば良いのでしょうか?

目指すのは「持続」であり、「常にピーク」ではない

まず理解すべきは、「高い集中力を何時間も維持し続ける」のは基本的に不可能だということです。目指すべきは、質の高い休憩を効果的に挟みながら、集中力の波をうまくコントロールし、トータルでの作業時間と質を最大化することです。

- 考え方: 短距離走を繰り返すのではなく、適切な給水ポイント(休憩)を設けて走り続けるマラソンのようなイメージです。[マラソンのように長時間タスクを乗り切るための戦略については、こちらの記事(➡️マラソンのように走り抜け!長時間タスクを乗り切るための持続的集中力の秘訣)でさらに詳しく解説しています]。

脳の「使う部分」を変える工夫を

長時間同じ種類の作業を続けるのではなく、例えば、集中して考える作業の合間に、データ入力などの比較的単純な作業を挟むなど、タスクの種類を変えることで、脳の違う部分を使うように意識すると、疲労感を軽減し、集中を持続させやすくなります。

集中を妨げる「外的要因」を徹底排除する

長時間集中が必要な場面では特に、集中を妨げる可能性のある要因(スマートフォンの通知、周囲の騒音、散らかった視界など)を、通常以上に徹底的に排除し、集中せざるを得ない環境を作り出すことが重要になります。

まとめ:自分の「集中サイクル」を知り、賢く付き合っていこう

「人間の集中力は何分持つのか?」という問いに対する答えは、一律ではありません。しかし、私たちの集中力には限界があり、一定の波(サイクル)が存在するという事実は、脳科学的に見ても確かです。

大切なのは、「〇分しか集中できない自分はダメだ」と落ち込むことではなく、この集中力の波という性質を受け入れ、自分のリズムを知り、それに合わせた働き方や学び方を工夫していくことです。

集中力のサイクルを理解し、タイマーを活用して時間を区切ったり、質の高い休憩を計画的に取り入れたりすることで、私たちは無理なく、より持続的な集中力を発揮できるようになります。

集中力のサイクルを理解し、それを活かすことは、集中力を高めるための重要な戦略の一つです。他の様々なテクニックや環境整備、生活習慣改善と組み合わせることで、あなたの集中力はさらに向上します。[総合的なアプローチについては、こちらのまとめ記事(➡️【最重要記事】これを読めば全てがわかる!集中力を最高レベルに高めるための完全ロードマップ)で確認してください]。

ぜひ、ご自身の集中力の波と上手に向き合い、より生産的で充実した時間を手に入れてくださいね。

コメント