「よし、作業を始めよう!」とデスクに向かったものの、なぜか周りのものに目がいってしまい、なかなか集中モードに入れない…。気がつくと、関係のないものに気を取られていたり、部屋の散らかり具合が気になったり…。

そんな経験はありませんか? 私たちが集中できない原因は、騒音などの「音」だけでなく、実は「目から入ってくる情報=視覚情報」にも大きく左右されているのです。

部屋全体のレイアウト、デスクの向き、視界に入るモノの配置や色使い…。これらが無意識のうちに私たちの脳に影響を与え、集中力を奪ったり、逆に高めたりしています。つまり、視覚情報をコントロールすることは、集中できる作業環境を作る上で非常に重要な鍵となるのです。

この記事では、なぜ視覚情報が私たちの集中力にこれほど影響するのか、その理由を解き明かし、あなたが最高のパフォーマンスを発揮できる「集中できるワークスペース」を作り上げるための具体的なレイアウト術や、視覚情報を効果的にコントロールするコツについて、詳しく解説していきます。「自分の作業スペース、もっと集中できるように見直したい!」そう感じているあなたは、ぜひ参考にしてください。

なぜ「視覚情報」があなたの集中力をこれほど左右するのか?

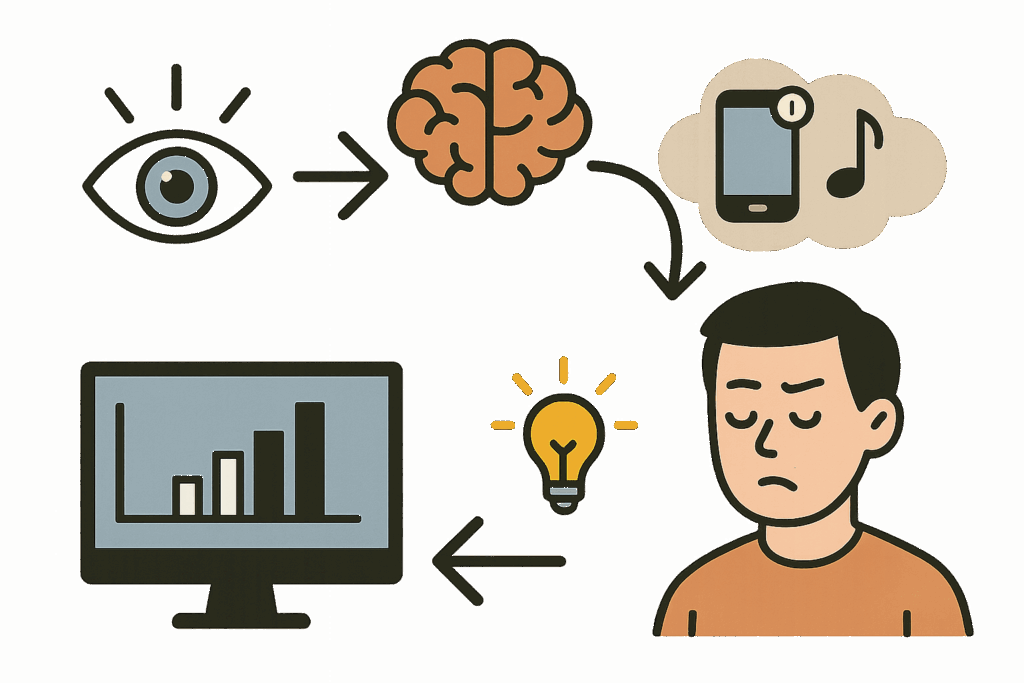

私たちは、五感を通じて外界からの情報を受け取っていますが、その中でも視覚から得られる情報は圧倒的に多いと言われています。そのため、目に入るものは、良くも悪くも私たちの脳機能、特に集中力に大きな影響を与えます。

脳は「視覚優位」。目からの刺激に敏感に反応する

人間が処理する情報の約8割は視覚から得られる、という説もあるほど、私たちの脳は視覚情報を優先的に処理するようにできています。そのため、視界に入る情報は、たとえそれが作業に直接関係のないものであっても、脳にとっては処理すべき対象となり、無意識のうちに注意が向いてしまうのです。

集中力を削ぐ「視覚的ノイズ」の正体

デスクの上が散らかっていたり、壁に雑多なポスターが貼られていたり、視界の端で常に何かが動いていたり…。これらはすべて「視覚的ノイズ」となり、私たちの集中力を静かに、しかし確実に奪っていきます。

- 脳への影響: 脳はこれらの無関係な情報も処理しようとするため、本来タスクに向けるべき認知リソースが分散されてしまいます。結果として、注意力が散漫になったり、思考がまとまりにくくなったりするのです。

色が心と体に与える「色彩心理」の影響

壁の色、家具の色、小物や文房具の色など、私たちの周りにある「色」も、心理状態や集中力に影響を与えることが知られています。

- 例: 一般的に、赤やオレンジのような暖色系で彩度の高い色は興奮作用があり、長時間の集中には不向きとされることがあります。逆に、青や緑といった寒色系の落ち着いた色は、リラックス効果や集中力を高める効果があると言われています。雑多な色使いは、視覚的な刺激が多すぎて落ち着きを失わせる可能性があります。

空間の「圧迫感」や「落ち着かなさ」も集中の敵

部屋が狭く感じられたり、物が多すぎて圧迫感があったり、あるいはデスクの配置によって背後が気になったりするようなレイアウトは、無意識のうちに私たちにストレスや不安感を与え、集中を妨げる原因となります。

集中力を最大限に引き出す!ワークスペース・レイアウトの4つの基本原則

では、集中できるワークスペースを作るためには、どのような点に気をつければ良いのでしょうか? まずは基本的な考え方となる4つの原則を押さえておきましょう。

原則1:視界に入る「モノ」を徹底的に減らす(ミニマリズムのすすめ)

集中力を高めるためには、まず視界に入る余計な情報を極力減らすことが鉄則です。

- 心がけ: 作業に直接関係のないものは、できるだけ視界に入らない場所に収納しましょう。デスクの上はもちろん、部屋全体を見渡した時に、ごちゃごちゃとした印象を与えない、スッキリとした空間を目指します。物が少ないほど、脳が処理すべき情報も減り、目の前のタスクに集中しやすくなります。

原則2:「作業動線」を意識し、スムーズな流れを作る

作業中に必要なものがすぐ手に取れなかったり、無駄な動きが多かったりすると、それだけで集中が途切れてしまいます。

- 心がけ: よく使うものは手の届く範囲に、使用頻度の低いものは少し離れたキャビネットや引き出しに、といった具合に、自分の作業の流れを考慮したモノの配置を心がけましょう。これにより、作業がスムーズに進み、集中の中断を防ぐことができます。

原則3:心理的な「安心感」と「自分の領域」を確保する

人は、自分の周囲の環境をある程度コントロールできていると感じる時に、安心感を覚え、リラックスして物事に取り組むことができます。

- 心がけ: 例えば、デスクの背後を壁にしたり、パーテーションで軽く仕切ったりするだけでも、「守られている」という感覚が生まれ、心理的な安心感が得られます。この**「自分の領域(パーソナルスペース)」**が確保されている感覚は、集中力を高める上で意外と重要です。

原則4:「自然」の要素を適度に取り入れ、心を癒やす

人工的なものばかりに囲まれていると、知らず知らずのうちにストレスが溜まることがあります。

- 心がけ: デスクの片隅に小さな観葉植物を置いたり、窓から自然光をたっぷり取り入れたり、休憩時間に窓の外の緑や空を眺めたり…。「自然」の要素を適度に取り入れることは、リラックス効果を高め、疲れた注意力を回復させるのに役立ちます。

実践編!集中できるワークスペースを作る具体的なレイアウト術

これらの基本原則を踏まえ、さらに具体的なレイアウトのテクニックを見ていきましょう。

デスクの「向き」と「配置」が集中力を劇的に変える

デスクを部屋のどこに、どの向きで置くかは、集中できる環境を作る上で最も重要な要素の一つです。

- おすすめ1:壁に向かって座る

- メリット: 視界に入る情報が壁だけに限定されるため、外部からの視覚的ノイズを最も効果的に遮断できます。背後からの視線や人の動きも気にならず、作業に没頭しやすい配置です。

- 注意点: 人によっては閉塞感を感じたり、壁しか見えないことで息が詰まると感じたりすることも。その場合は、壁に圧迫感のない色を選んだり、心安らぐ小さな絵や写真を飾ったりする工夫も良いでしょう。また、適度に顔を上げて遠くを見るなど、意識的に目を休ませることも大切です。

- おすすめ2:窓に向かって座る(ただし注意が必要!)

- メリット: 自然光をたっぷりと取り入れることができ、開放感が得られます。窓の外の遠くの景色を眺めることで、目を休ませることも可能です。

- 注意点: 外の景色や人の動き、天候の変化などに気を取られやすいという大きなデメリットがあります。また、日差しが強すぎると眩しくて作業しづらかったり、室温が上がりすぎたりすることも。PC画面への光の映り込みにも注意が必要です。ブラインドやカーテンで光量を調整したり、視界をある程度遮る工夫をしたりすることが前提となります。

- おすすめ3:部屋の入り口が見える配置(背後にドアがないように)

- メリット: 人の出入りが視界の端で確認でき、かつ背後から誰かが近づいてくる気配を感じずに済むため、心理的な安心感が得られやすい配置です。特に共有スペースなどで作業する場合に有効です。

- 避けるべき配置:

- 背後が通路になっている: 人が頻繁に通ると、気配や音で集中が途切れます。

- テレビや人の動きが常に視界に入る: 無意識に注意がそちらに向いてしまいます。

- ドアに背を向けている: 不意の来客などで驚きやすく、落ち着きません。

視界に入る「壁」の色や装飾は、シンプルかつ落ち着いたものに

デスクが壁に向いている場合、その壁の色や状態も集中力に影響します。

- 色選びのヒント:

- 集中力を高めるとされる色: 青や緑といった寒色系の落ち着いた色は、鎮静効果があり、集中力を高めると言われています。また、ベージュ、オフホワイト、薄いグレーなどの中間色も、目に優しく、穏やかな気持ちで作業に取り組むのに適しています。

- 避けた方が良い色: 赤やオレンジ、黄色といった彩度の高い暖色系は、刺激が強く、気分を高揚させる一方で、長時間の集中には不向きな場合があります。

- 装飾のポイント: ごちゃごちゃとしたポスターや写真、カレンダーなどをたくさん貼るのは避けましょう。視覚的なノイズが増え、集中を妨げます。飾るとしても、シンプルなアート作品や、心安らぐ風景写真などを、アクセントとして1~2点程度に留めるのがおすすめです。何も置かない、というのも一つの有効な選択です。

「パーテーション」や「間仕切り」を賢く使って“集中空間”を作り出す

オープンスペースやリビングなどで作業する場合、パーテーションや間仕切りを活用することで、擬似的な「集中空間」を作り出すことができます。

- 効果: たとえ簡易的なものであっても、視界を物理的に遮ることで、周囲の動きや雑多なものが気にならなくなり、自分の作業領域への没入感を高めることができます。物理的な区切りが、心理的なオン・オフの切り替えにも繋がります。

- アイテム例: デスクの上に置ける小型の卓上パーテーション、部屋のコーナーを仕切るための衝立(ついたて)やスクリーン、背の高い本棚や収納棚を間仕切りとして活用する、カーテンやロールスクリーンで空間を区切る、など。

- ポイント: 完全に周囲と隔絶する必要はありません。自分が作業中に視線が向きやすい方向や、特に気になる部分を効果的に隠すだけでも、集中度は大きく変わってきます。

レイアウトの基本は「整理整頓」!これが全ての土台

どんなに理想的なレイアウトを考えても、デスクの上や部屋全体が物で溢れかえっていては、集中できる環境は作れません。

- 最重要ポイント: 常に整理整頓を心がけ、不要なものは処分し、必要なものは定位置に収納すること。これが、視覚的ノイズを減らし、集中力を高めるための最も基本的で、かつ最も重要な土台となります。

- 関連情報: ➡️集中力を生み出すデスク環境とは?整理術とおすすめ便利グッズ紹介

意外と重要!「照明計画」もレイアウトの一部と考える

部屋全体の明るさ(主照明)だけでなく、手元を効果的に照らす照明(タスク照明、デスクライト)の組み合わせも、集中できる環境作りには欠かせません。

- ポイント: 照明の色(色温度)や明るさ、光の当たる向きなどが、目の疲れ具合や集中力に影響します。時間帯や作業内容に合わせて、照明を調整できる環境が理想的です。

視覚情報をさらにコントロール!集中力を高めるための追加ヒント

レイアウトの工夫に加えて、以下の点も意識することで、視覚情報をさらに効果的にコントロールし、集中力を高めることができます。

デジタル空間も整理整頓!PC・スマホの視覚情報をクリーンに

物理的な空間だけでなく、私たちが日々長時間向き合っているデジタル空間の整理も重要です。

- 実践例:

- PCのデスクトップに散らばったアイコンを整理する(フォルダにまとめる、不要なものは削除する)。

- Webブラウザの不要なタブやウィンドウをこまめに閉じる。

- スマートフォンのホーム画面を整理し、誘惑の多いアプリは目につきにくい場所に置く。

- 不要なアプリの通知をオフにする。

視線を一点に!「シングルタスク環境」を意識的に作る

作業に必要なものだけをデスクの上に置き、それ以外のものは視界に入らないように片付けましょう。

- ヒント: 時には、意識的に一点を見つめて精神を集中させるトレーニングも、視覚的な情報処理能力や集中力を高めるのに役立つことがあります。(➡️一点を見つめるだけ?驚くほど効果のある「視覚集中トレーニング」入門)

目をいたわる習慣!適度な「視線の移動」で眼精疲労を防ぐ

長時間同じ距離の画面を見続けることは、目に大きな負担をかけ、集中力の低下を招きます。

- 「20-20-20ルール」の実践: 20分作業したら、20秒間、20フィート(約6メートル)先のものを見る、というルールを意識的に取り入れましょう。

- その他: 定期的に窓の外の遠くの景色を眺めたり、目を閉じて数分間休ませたりすることも効果的です。

心地よさをプラス!「観葉植物」など癒やしの要素を取り入れる

適度な緑は、目の疲れを癒やし、リラックス効果をもたらし、創造性を刺激すると言われています。

- ポイント: デスクの片隅に小さな観葉植物を置いたり、窓際に少し大きめのグリーンを配置したりするのも良いでしょう。ただし、あまりにも多くの植物を置きすぎると、逆に視覚的なノイズになってしまう可能性もあるため、バランスが大切です。

まとめ:視覚を制する者は、集中を制す!快適なワークスペースで最高の自分へ

私たちが日々受け取る膨大な情報の中で、視覚情報が占める割合は非常に大きく、それが私たちの集中力に与える影響もまた甚大です。しかし、逆に言えば、デスクの向き、部屋全体のレイアウト、視界に入るモノの色や量といった視覚情報を意識的にコントロールすることで、私たちは自分自身の手で「集中しやすいワークスペース」を作り出すことができるのです。

大切なのは、画一的な正解を求めるのではなく、自分にとって何が「視覚的ノイズ」となり、何が「心地よさ」や「集中」に繋がるのかを理解し、試行錯誤しながら最適な環境を追求していくことです。

[ワークスペースのレイアウト改善は、集中力を高めるための多くの施策の中でも、特に効果を実感しやすいものの一つです。音環境の整備や、集中力を高めるための具体的なテクニックと組み合わせることで、あなたのパフォーマンスはさらに向上するでしょう。集中できる環境作り全般については、こちらの記事(➡️音・光・人の動き…あなたの集中力を奪う「環境ノイズ」完全対策ガイド)も、そして集中力を総合的に高めるための戦略については、こちらのまとめ記事(➡️【最重要記事】これを読めば全てがわかる!集中力を最高レベルに高めるための完全ロードマップ)もぜひ参考にしてください]。

あなたが視覚情報を味方につけ、集中力を最大限に発揮できる快適なワークスペースを実現し、日々最高のパフォーマンスを発揮されることを心から応援しています。

コメント